Während die Einhaltung von Formvorgaben bei öffentlichen Ausschreibungen häufig mit der Lupe nachzuhalten sind und die rechtlichen Vorgaben einzelne Aspekte der Dokumentation bisweilen äußerst feingranular regeln, gibt es zu einer der Kernfragen, nämlich wie die Wirtschaftlichkeit zu ermitteln ist – außerhalb von Vorgaben zur Transparenz – vergaberechtlich kaum Regelungen. Diesen Gestaltungsspielraum sinnvoll auszunutzen, ist eine Herausforderung für Vergabestellen, gerade wenn es um die Ausschreibung nicht standardisierter Güter und Leistungen geht.

Im Rahmen von 9 ½ Thesen zum wirtschaftlichsten Angebot gibt Herr Thomas Ferber, Diplom-Mathematiker und Fachautor, Tipps und Hinweise rund um die Gestaltung von Leistungsverzeichnissen und die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit.

In der vierten und letzten Prüfungs- und Wertungsstufe wird unter den verbliebenen Angeboten das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt, auf welches der Zuschlag erteilt werden soll. Doch was versteht man unter „Wirtschaftlichkeit“ und „wirtschaftlichstes Angebot“ und was ist bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu beachten? Im Folgenden werden 9 ½ Thesen zur Wirtschaftlichkeit zur Diskussion gestellt.

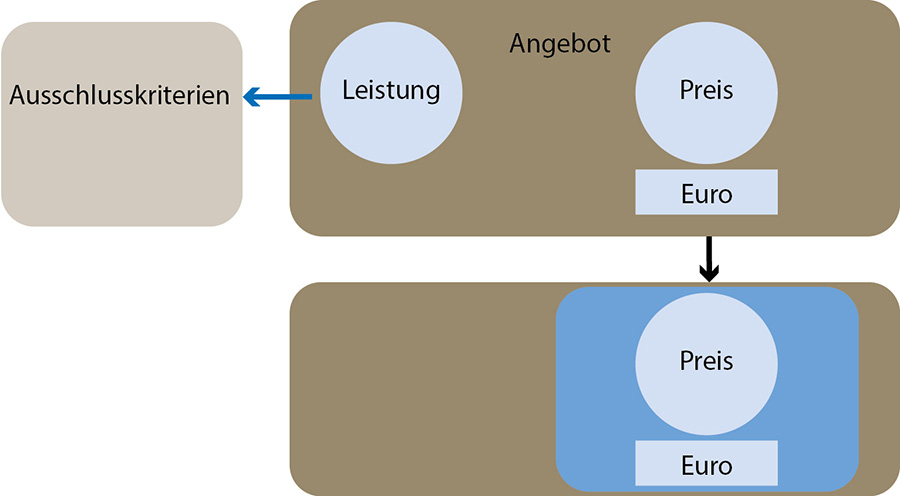

These 1: Auch die reine Betrachtung des Anschaffungspreises kann eine vernünftige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sein und kann zu qualitativen Angeboten führen.

Auch eine Zuschlagsentscheidung, die zu 100% den Anschaffungspreis betrachtet, kann eine vernünftige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sein und kann zu qualitativen Angeboten führen. Die Qualität der zu liefernden Leistung wird dann einzig und allein über die Leistungsbeschreibung vorgegeben und letztendlich durch Ausschlusskriterien beschrieben und gesteuert.

Die zu wertenden Angebote müssen alle Ausschlusskriterien erfüllen. Wird nur ein Ausschlusskriterium nicht erfüllt, führt dies zum zwingenden Ausschluss des betreffenden Angebots.

Den Zuschlag erhält das Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis. Diese Vorgehensweise findet z.B. Anwendung bei der Ausschreibung von standardisierten Produkten bzw. bei Ausschreibungen, bei denen die zu beschaffende Leistung sehr detailliert beschrieben werden kann und ist auch nach der Vergaberechtsreform 2016 weiterhin möglich.

Die Zuschlagsentscheidung nur nach dem Preis erfordert aber eine detaillierte Beschreibung des zu beschaffenden Gegenstands. Je weniger detailliert die Leistungsbeschreibung ist, umso stärker sind die zu erwartenden Qualitätsunterschiede der Angebote und umso weniger sind die Angebote sinnvoll vergleichbar. Am Ende besteht die Gefahr, dass der Auftraggeber den Zuschlag auf ein qualitativ schlechtes Angebot erteilen muss.

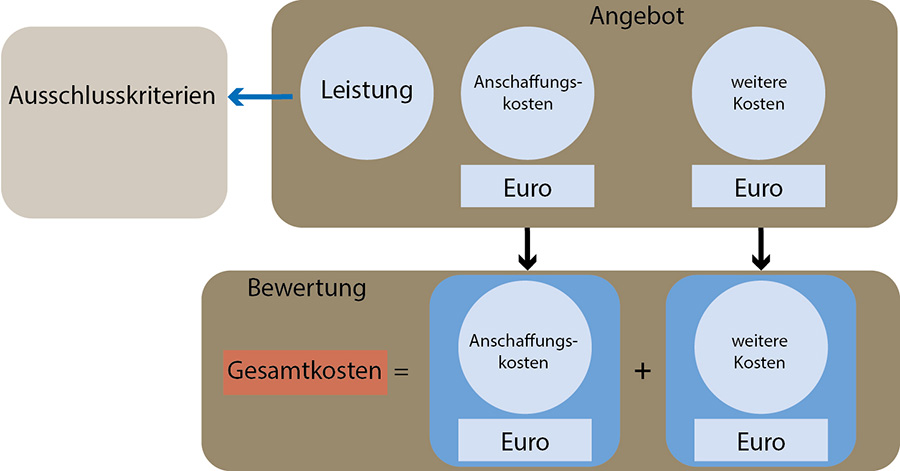

These 2: Bei einer Gesamtkostenbewertung müssen alle Parameter für die Berechnung sowie die Berechnungsformel veröffentlicht werden.

Qualität und Leistungsstärke können auch durch eine Kostenbetrachtung bewertet werden. Im Gegensatz zur reinen Bewertung der Anschaffungskosten (Preisbewertung) können bei einer Kostenbetrachtung auch Folgekosten/Betriebskosten mitberücksichtigt werden. Diese Kostenbetrachtungen sind unter den Begriffen Lebenszykluskosten, Vollkostenbetrachtung, Total Cost of Ownership (TCO) bekannt.

Die Mindestanforderungen werden als Ausschlusskriterien formuliert. Die zu wertenden Angebote müssen alle Ausschlusskriterien erfüllen. Den Zuschlag erhält dann das Angebot mit den niedrigsten Gesamtkosten.

Aus Gründen der Transparenz müssen allerdings sowohl die Berechnungsmethode als auch die von den Bieterunternehmen für die Berechnung zu liefernden Informationen in der Auftragsbekanntmachung bzw. in den Vergabeunterlagen veröffentlicht werden.

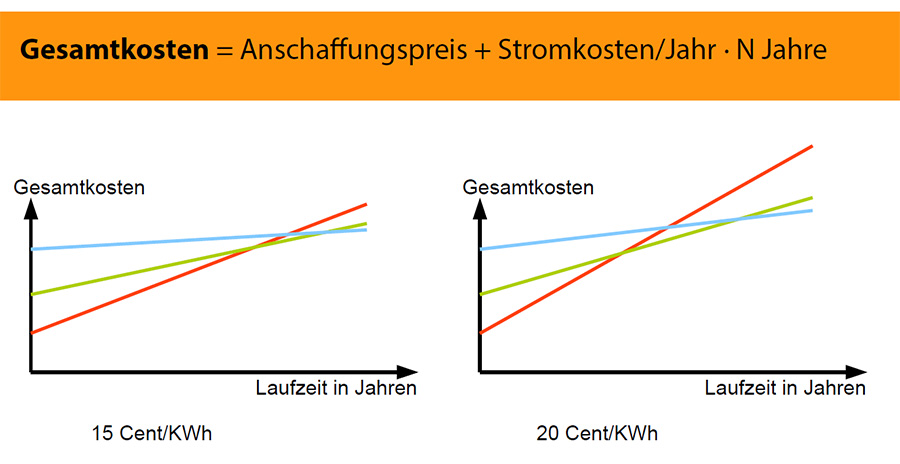

Beispiel: Das wirtschaftlichste Angebot soll auf Basis einer Gesamtkostenbetrachtung ermittelt werden. Die Gesamtkosten werden im vorliegenden Beispiel aus dem Anschaffungspreis und den Stromkosten berechnet. Zur Berechnung der Stromkosten haben die Anbieter den Stromverbrauch im Standby-Betrieb und im Betrieb anzugeben.

In den Ausschreibungsunterlagen ist die Berechnungsgrundlage anzugeben. Also z.B.: Die Stromkosten werden über einen Zeitraum von 5 Jahren berechnet, davon sind 70% Standby-Zeit und 30% Betriebszeit. Eine KWh wird mit 20 Cent angesetzt. Die zu wertenden Gesamtkosten ergeben sich aus Anschaffungspreis + Stromkosten/Jahr * 5 Jahre.

Um zu einer transparenten willkürfreien Zuschlagsentscheidung zu kommen, muss die Berechnungsformel sowie alle für die Berechnung notwendigen Parameter (hier im Beispiel: Anteil Betrieb/Standby, z.B. 30%/70%; Preis für eine KWh, z.B. 20 Cent KWh; Laufzeit in Jahren) mit den Ausschreibungsunterlagen veröffentlicht werden.

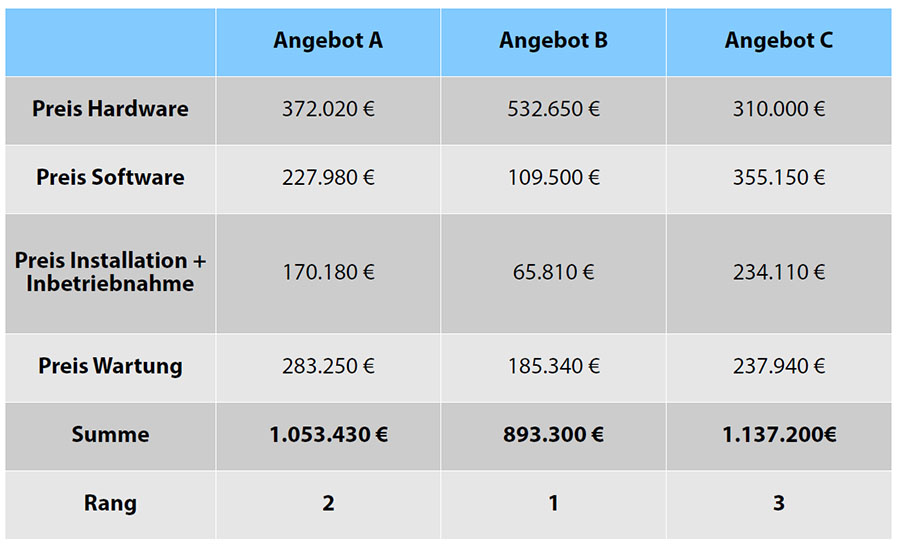

These 3: Bei einer reinen Preis- bzw. Kostenbewertung führt eine Gewichtung von Preisen bzw. Kosten in der Regel zu einem unwirtschaftlichen Ergebnis.

Im folgenden Beispiel werden drei Angebote mit den Preiskomponenten Hardware, Software, Installation + Inbetriebnahme und Wartung betrachtet.

Das wirtschaftlichste Angebot ist ohne jeden Zweifel Angebot B, da dieses die geringsten Gesamtkosten hat. Wird jetzt aber eine Gewichtung dieser Preiskomponenten vorgenommen, so ergibt sich ein völlig anderes Bild.

Die Gewichtung führt zu einer Verzerrung, und das eigentlich offensichtlich wirtschaftlichste Angebot erhält nicht den Zuschlag. Im Beispiel erhält das Angebot mit den real höchsten Gesamtkosten aufgrund der gewichteten Kostenbetrachtung den Zuschlag.

These 4: Bei einer reinen Preis- bzw. Kostenbewertung führt eine Transformation von Preisen/Kosten in Punkte in der Regel zu einer unnötigen Verzerrung.

Eine Transformation von Preisen und Kosten in Punkte ist bei einigen Bewertungsmethoden, bei denen Preis und Leistung bewertet werden sollen, zwingend notwendig. Bei Ausschreibungen, bei denen allerdings nur eine Preis- bzw. Kostenbewertung für die Zuschlagserteilung stattfindet, wird durch eine solche Benotung die Bewertung nicht

besser, sondern wird in der Regel verzerrt.

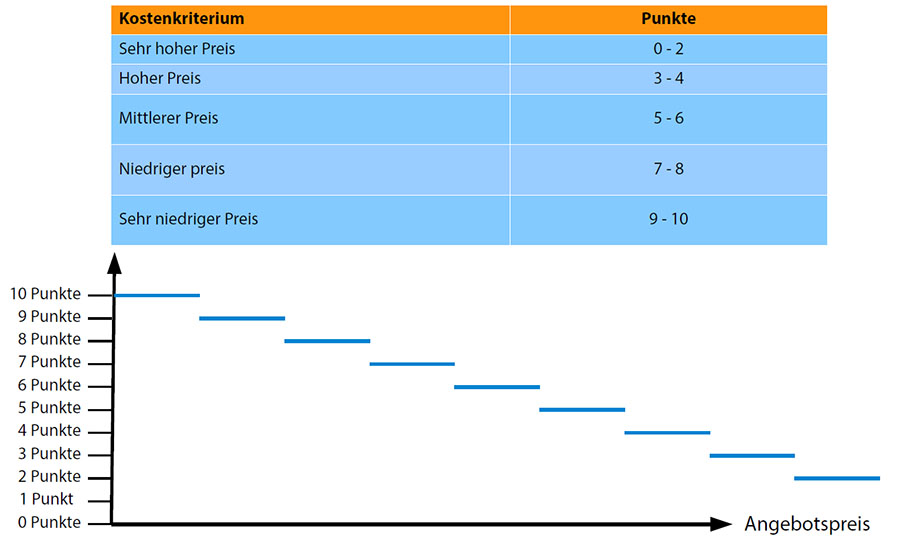

Werden die Kosten mit einer Ordinalskala gemessen und die Angebote in eine Rangfolge

„Sehr hoher Preis“ = 0 – 2 Punkte,

„hoher Preis“ = 3 – 4 Punkte,

„mittlerer Preis“ = 5 – 6 Punkte,

„niedriger Preis“ = 7 – 8 Punkte,

„sehr niedriger Preis“ = 9 – 10 Punkte

gebracht, wird der Informationsgehalt deutlich reduziert.

Die Information der wirklichen Abstände zwischen den Angebotspreisen geht durch das Verwenden der Ordinalskala verloren. Dadurch kommt es dann beispielsweise zu den folgenden Effekten:

- Zwei Angebote haben zwar einen deutlich unterschiedlichen Angebotspreis, erhalten aber die gleiche Punktzahl.

- Zwei Angebote haben zwar nur einen sehr kleinen Preisunterschied, erhalten aber durch die Transformation auf eine Ordinalskala eine unterschiedliche Punktzahl. In realen Situationen kann ein Preisunterschied von einem Promille einen Unterschied bei der Preispunktzahl von z.B 20% ausmachen (5 Punkte vs. 6 Punkte).

Da Preise und Kosten bereits als metrische Daten in einer Verhältnisskala vorliegen, sollte nach Möglichkeit diese Messskala zur Bewertung benutzt werden.

These 5: Soll neben dem Preis bzw. den Kosten auch die Leistung in Form von Leistungspunkten berücksichtigt werden, dann kann die Wirtschaftlichkeit nur über eine Zuschlagsformel ermittelt werden.

Soll neben dem Preis bzw. den Kosten auch die Leistung in Form von Leistungspunkten berücksichtigt werden, dann stellt sich die Frage: In welchem Verhältnis müssen Preise/Kosten und Leistung stehen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen? Welches Mehr an Leistung rechtfertigt welchen höheren Preis?

Die Angebotspreise bzw. die Kosten werden in Euro ausgedrückt, die Leistungsstärke des Angebots dagegen in Punkten.

Soll neben dem Preis bzw. den Kosten auch die Leistung in Form von Leistungspunkten berücksichtigt werden, dann kann die Wirtschaftlichkeit nur über die Zuschlagsformel einer Bewertungsmethode ermittelt werden.

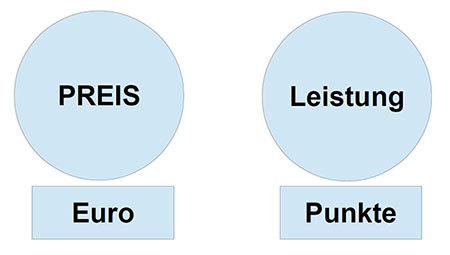

Und auch hier muss der Auftraggeber im Vorfeld eine bewusste Entscheidung für eine Bewertungsmethode treffen. Es gibt eine große Anzahl von verschiedenen Bewertungsmethoden, die ihren Eigenschaften nach in Bewertungsklassen klassifiziert werden können. Einen Überblick gibt die nachfolgende Abbildung.

Bei den Bewertungsmethoden der Klasse II wird der Quotient aus Leistungspunkten und Angebotspreisen betrachtet, die Gewichtung ist dabei immer 50% Leistung und 50% Preis.

Bei Vergabeverfahren besteht sehr häufig der Wunsch bzw. die Notwendigkeit Preis und Leistung unterschiedlich bei der Bewertung zu gewichten. Ein Ansatz zur Umsetzung einer solchen Gewichtung sind die Bewertungsmethoden der Bewertungsklassen III und IV.

Bei der Bewertungsklasse III wird für die Zuschlagsentscheidung eine Gesamtpunktzahl aus der Summe der gewichteten Leistungspunkte und der gewichteten Preispunkte betrachtet. Der Angebotspreis wird dabei in Punkte umgewandelt, damit Leistungsterm und Preisterm addiert werden können. Da in dieser Bewertungsklasse Preis- und Leistungsterm mit Gewichtungsfaktoren versehen sind, können Preis und Leistung mit einem unterschiedlichen Gewicht in die Bewertung einfließen.

Bei der Bewertungsklasse IV wird für die Zuschlagsentscheidung eine Kennzahl aus der Differenz eines gewichteten Leistungsterms und eines gewichteten Preisterms betrachtet. Da in dieser Bewertungsklasse Preis- und Leistungsterm mit Gewichtungsfaktoren versehen sind, können Preis und Leistung mit einem unterschiedlichen Gewicht in die Bewertung einfließen. Sowohl der Angebotspreis im Preisterm als auch die Leistungspunktzahl im Leistungsterm müssen vergleichbar gemacht (normiert) werden, um zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Bei dieser Normierung werden die Skalen von Preis- und Leistungsterm angepasst.

These 6: Bei Preis-Leistungs-Bewertungen hat die Notenskala einen großen Einfluss auf das Zuschlagsergebnis.

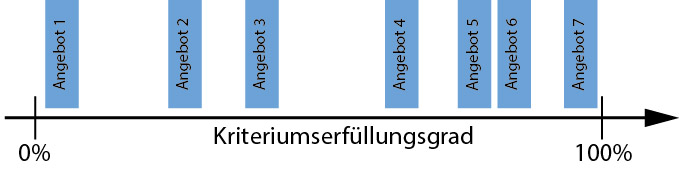

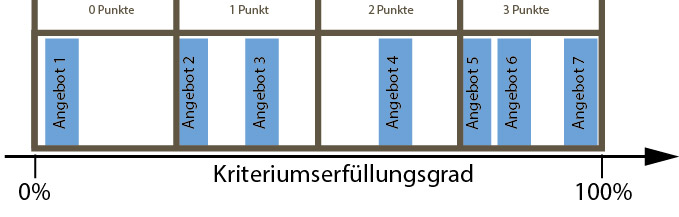

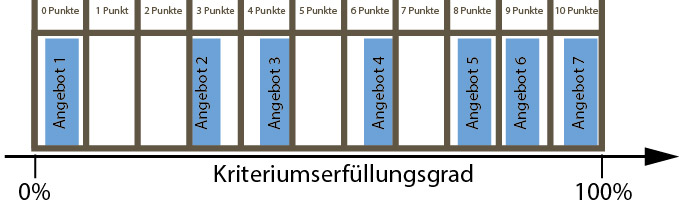

Um zu einer Beurteilung der Leistungsstärke der verschiedenen Angebote zu kommen, müssen die einzelnen Zuschlagskriterien der Angebote auf Basis einer Notenskala bewertet werden. Abhängig vom Erfüllungsgrad des betrachteten Kriteriums erhalten die Angebote dann eine entsprechende Anzahl von Bewertungspunkten.

Eine sehr grobe Notenskala mit nur wenigen Bewertungsstufen kann den sich unterscheidenden Kriterienerfüllungsgrad der Angebote nur sehr ungenau wiedergeben. Wichtige Differenzierungsmerkmale verschwinden dadurch. In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel mit einer Notenskala mit 0 bis 3 Punkten dargestellt.

Obwohl sich die Angebote im Erfüllungsgrad deutlich unterscheiden, gehen diese Unterschiede durch die verwendete Notenskala verloren. Erst eine Notenskala mit elf Bewertungsstufen (0,…10) führt zu einer Unterscheidbarkeit der Leistungsstärke der Angebote im Beispiel.

Beispiel: Bei einer Ausschreibung von Schulungsleistungen soll eine Zuschlagsbewertung nach Preis und Leistung vorgenommen werden. Das wirtschaftlichste Angebot soll mit der einfachen Richtwertmethode, bei der ein Leistungs-Preis-Verhältnis mittels der Formel Kennzahl = Leistungspunktzahl / Angebotspreis berechnet wird, ermittelt werden. Das Angebot mit der höchsten Kennzahl gewinnt.

Zur Bestimmung der Leistungspunktzahlen werden die Schulungskonzepte der Angebote mit der folgenden Notenskala bewertet.

- 3 Punkte erhält ein Konzept, das inhaltlich schlüssig dargestellt und der Zielerreichung in besonderer Weise (überdurchschnittlich) dienlich ist.

- 2 Punkte erhält ein Konzept, das inhaltlich schlüssig dargestellt ist und im Hinblick auf die Zielsetzung Erfolg verspricht.

- 1 Punkt erhält ein Konzept, das inhaltliche Unschärfen aufweist, aber noch eine erfolgreiche Durchführung erwarten lässt.

- 0 Punkte erhält ein Konzept, das inhaltlich nicht schlüssig dargestellt ist oder die Anforderungen ohne weitere konzeptionelle Ausführungen lediglich stichpunktartig wiederholt oder im Hinblick auf die Zielsetzung keinen Erfolg verspricht.

Problem 1: Ein Bieter kann im betrachteten Beispiel im Vorhinein überhaupt nicht erkennen, wie sein angebotenes Konzept bewertet wird und was der Auftraggeber wirklich erwartet. Die Beschreibung ist ist völlig ungenau und intransparent. Ein Bieter hat vor Abgabe seines Angebotes keine Chancen den Zuschlag realistisch einzuschätzen zu können und sein Angebot entsprechend den Wünschen des Auftraggebers auszugestalten.

Auch die Rechtsprechung setzt mittlerweile hohe Anforderungen an die Transparenz bei Notenskalen.

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21.10.2015, VII-Verg 28/14, Rn 89: „Zu bemängeln ist jedoch, dass – ein Transparenzmangel – wiederum die Bewertungsmaßstäbe im Unklaren geblieben sind, welche Punktzahl für das Angebot der beschriebenen Leistungen gegebenenfalls vergeben werden soll, mit der Folge, dass Bieter nicht im vorhinein haben erkennen können, wie die angebotene Leistung bewertet wird. Dies ist einer spekulativen Erwartung der Bieter überlassen worden, was umgekehrt Raum für Manipulation bei der Angebotswertung eröffnet hat.„

Problem 2: Die Punkteskala mit nur drei Punkten führt zu einer starken Wertungsverzerrung, wenn die zu wertenden Angebote sich in der realen Leistungsstärke nicht stark unterscheiden.

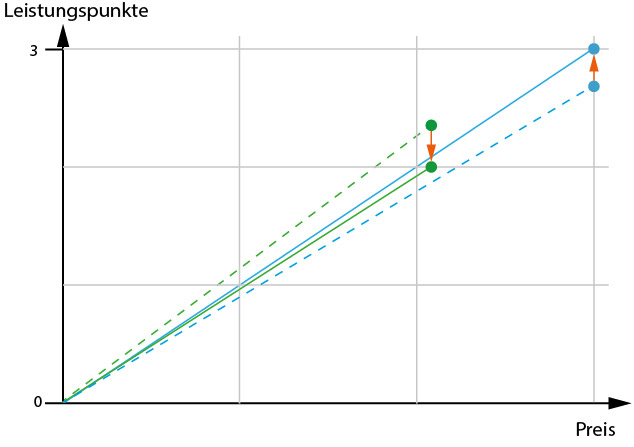

Fall 1: Angebot A und Angebot B unterscheiden sich geringfügig in der Leistungsstärke des Schulungskonzepts. Da aber nur die vier Punktestufen 0,1,2,3 Punkte zur Verfügung stehen, erhält Angebot A 3 Punkte und Angebot B 2 Punkte.

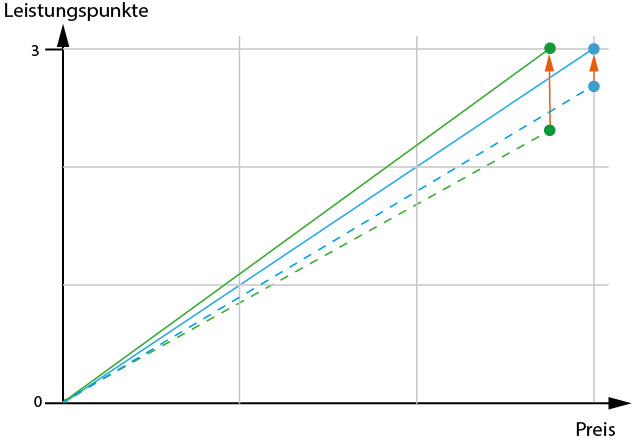

Werden die Angebote als Punkte in ein Preis-Leistungs-Diagramm eingezeichnet und jeder Angebotspunkt mit einer Geraden durch den Nullpunkt verbunden, gewinnt das Angebot, dessen Gerade im Preis-Leistungs-Diagramm die die größte Steigung aufweist.

Durch die mangelnde Differenzierungsmöglichkeit bei der Punktebewertung wird Angebot A (blau) bei der Leistungs-Bewertung angehoben (orangefarbener Pfeil) und erhält eine höhere Kennzahl (Steigung der blauen Linie) als real (Steigung der blauen gestrichelten Linie) gerechtfertigt. Angebot B (grün) wird bei der Leistungsbewertung abgewertet (orangefarbener Pfeil) und erhält eine niedrigere Kennzahl (Steigung der grünen Linie) als real (Steigung der grünen gestrichelten Linie) gerechtfertigt.

Durch die zu grobe Notenskala entsteht eine Verzerrung, die im vorliegenden Beispiel zu einer Vertauschung der Rangfolge im Zuschlagsergebnis führt.

Angebot A (blau) darf dann ca 50% teuerer sein als Angebot B (grün).

Fall 2: Angebot A (blau) und Angebot B (grün) unterscheiden sich in der Leistungsstärke des Schulungskonzepts. Da aber nur die vier Punktestufen 0,1,2,3 Punkte zur Verfügung stehen, erhalten sowohl Angebot A (blauer Punkt) als auch Angebot B (grüner Punkt) trotz der Leistungsunterschiede im Schulungskonzept 3 Punkte.

Werden die Angebote als Punkte in ein Preis-Leistungs-Diagramm eingezeichnet und jeder Angebotspunkt mit einer Geraden durch den Nullpunkt verbunden, gewinnt das Angebot, dessen Gerade im Preis-Leistungs-Diagramm die die größte Steigung aufweist.

Durch die mangelnde Differenzierungsmöglichkeit bei der Punktebewertung werden die beiden Angebote bei der Leistungs-Bewertung unterschiedlich angehoben. Angebot A (blauer Punkt), bei der Leistungs-Bewertung weniger stark angehoben (orangefarbener Pfeil) als Angebot B (grüner Punkt), wird bei der Leistungsbewertung abgewertet und erhält eine niedrigere Kennzahl (Steigung der grünen Linie) als real (Steigung der grünen gestrichelten Linie) gerechtfertigt.

Durch die zu grobe Notenskala entsteht auch in diesem Fall eine Verzerrung, die im vorliegenden Beispiel zu einer Vertauschung der Rangfolge im Zuschlagsergebnis führt.

Die mangelnde Differnzierungsmöglichkeit bei der Notenskala führt im vorliegenden Beispiel konkret dazu, dass die Entscheidung zwischen den Angeboten A und B eine reine Preisentscheidung wird. Der billigere Preis (hier Angebot B, grün) gewinnt. Das eigentlich bessere Leistungs-Preis-Verhältnis (Steigung der blauen gestrichelten Geraden) wird durch die zu grobe Notenskala um den Erfolg gebracht.

Weitere Verzerrungen können durch die Verwendung von unterschiedlichen Notenskalen für verschiedene Zuschlagskriterien oder die Verwendung von relativen Notenskalen entstehen.

Auftraggeber sollten eine geeignete Notenskala wählen, die auch ein Mehr an Leistung honoriert. Notenskalen haben in der Regel einen sehr großen Einfluss auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren. Umso wichtiger ist eine maximale Transparenz in diesem Bereich. Ein Bieter muss wissen, wie er sein Angebot gestalten muss, um in einen bestimmten Punktebereich zu gelangen. Nur so kann ein Bieter abschätzen, mit welcher Strategie er überhaupt Aussicht auf Erfolg haben kann. Unter Umständen entscheidet er sich auch kein Angebot zu erstellen, da er sich keine Chancen ausrechnet und er die mitunter recht hohen Kosten für die Angebotserstellung sparen möchte.

These 7: Transparenz schafft wirtschaftlichere Angebote.

Das Transparenzgebot gehört zu den Grundprinzipien im Vergaberecht und dient insbesondere der Durchführung eines fairen und diskriminierungsfreien Vergabeverfahrens. Das Transparenzgebot impliziert die Verpflichtung des Auftraggebers zur Veröffentlichung aller notwendigen Informationen in der Bekanntmachung und den Ausschreibungsunterlagen für die vorzunehmende Zuschlagsentscheidung. Die Bieter müssen wissen, worauf es dem Auftraggeber ankommt.

Erfolgt die Zuschlagsentscheidung nur nach dem Preis, dann reicht diese Information in der Bekanntmachung aus.

Erfolgt die Zuschlagsentscheidung auf Grundlage einer Kostenbetrachtung, dann müssen sowohl die Berechnungsmethode als auch die von den Bieterunternehmen für die Berechnung zu liefernden Informationen in der Auftragsbekanntmachung bzw. in den Vergabeunterlagen veröffentlicht werden.

Erfolgt die Zuschlagsentscheidung auf Grundlage einer Preis-Leistungsbewertung, dann müssen die folgenden Informationen in der Auftragsbekanntmachung bzw. in den Vergabeunterlagen veröffentlicht werden:

- Zuschlagskriterien und Unterkriterien

- Gewichtung der Kriterien

- Punktebenotungssystem für die Kriterien

- Bewertungsmethode mit allen notwendigen Parametern

Die Punkte 1. – 3. können auch durch eine Bewertungsmatrix dargestellt werden.

These 8: Das Preis-Leistungsverhältnis führt nicht automatisch zum wirtschaftlichsten Angebot.

Bei der einfachen Richtwertmethode wird das wirtschaftlichste Angebot durch ein Leistungs-Preis-Verhältnis gebildet. Die Kennzahl zur Leistung-Preis-Bewertung wird aus dem Quotienten der Leistungspunkte des Angebots und dem Angebotspreis berechnet.

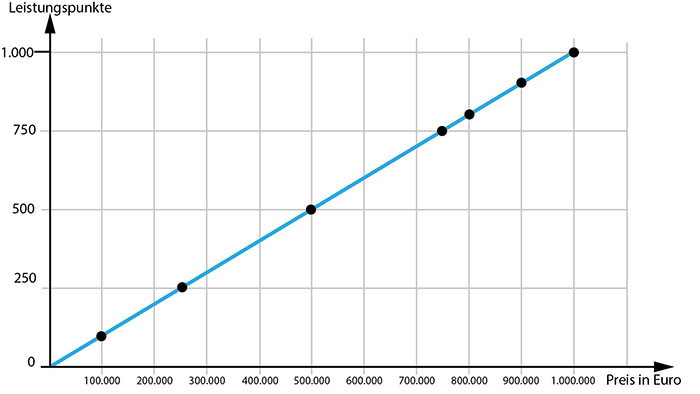

Auch eine geringe Leistungspunktzahl kann bei entsprechend günstigem Angebotspreis zu einer hohen Kennzahl, d.h. zu einem hohen Preis-Leistungs-Verhältnis, führen. Das folgende Beispiel soll das verdeutlichen:

Bei einer Ausschreibung werden maximal 1.000 Leistungspunkte vergeben. Insgesamt werden sieben wertbare Angebote abgegeben. Die sieben Angebote unterscheiden sich sehr deutlich im Angebotspreis und in der Leistungspunktzahl. Zwischen dem günstigsten Angebot A mit 100.000 Euro und dem teuersten Angebot G mit 1.000.000 Euro liegt ein Faktor von 10. Ebenso einen Faktor von 10 gibt es zwischen dem leistungsschwächsten Angebot A mit 100 Leistungspunkten und dem leistungsstärksten Angebot G mit 1.000 Leistungspunkten.

Das Leistungs-Preis-Verhältnis führt hier aber zu einem Gleichstand, alle sieben Angebote haben die gleiche Kennzahl.

Ein leistungsschwaches aber sehr billiges Angebot kann am Ende das beste Leistungs-Preis-Verhältnis aufweisen.

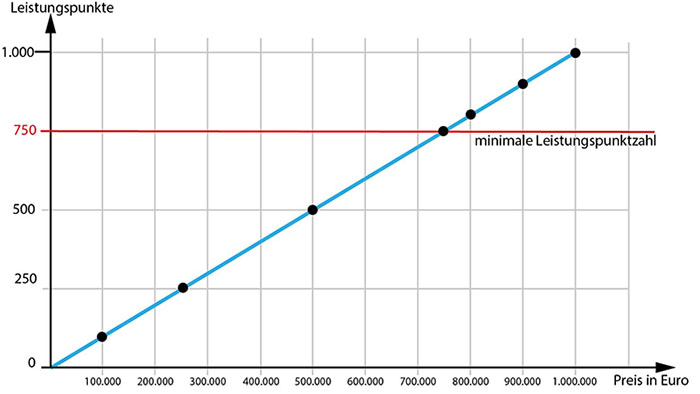

These 9: Bei einer Preis-Leistungsbewertung ist eine Mindestleistungspunktzahl zwingend erforderlich.

Um die Schwäche der einfachen Richtwertmethode zu beseitigen, muss zwingend eine minimale Leistungspunktzahl vom Auftraggeber vorgegeben werden. Und dies gilt für alle Bewertungsmethoden, bei denen eine Preis-Leistungs-Bewertung vorgenommen wird. Wer Preis und Leistung bewerten möchte, muss eine Mindestleistungspunktzahl vorgeben. Nur so kann man sich vor leistungsschwachen Angeboten schützen.

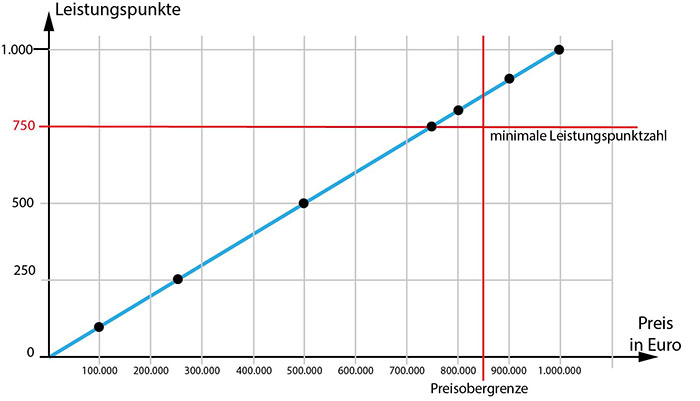

These 9 1/2: Bei einer Preis-Leistungsbewertung schützt eine Preisobergrenze vor Angeboten, die über dem Preisbudget liegen.

Um sich vor zu teuren Angeboten zu schützen, die zwar ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, aber am Ende den Budgetrahmen sprengen, kann der Auftraggeber auch eine zweite Begrenzung bei der Ausschreibung vorgeben: die sogenannte Preisobergrenze. Alle Angebote, die über der Preisobergrenze liegen, sind zwingend auszuschließen.

OLG Koblenz, Beschluss vom 04.02.2014, 1 Verg 7 / 13: „Die Festlegung einer Kostenobergrenze – auch wie hier als Ausschlusskriterium – ist grundsätzlich zulässig […] auch weil der Auftraggeber damit offenlegt, wo die Grenze der Machbarkeit der Beschaffung erreicht ist. Etwas anderes mag gelten, wenn auf einem Markt mit nur wenigen potentiellen Nachfragern ein Auftraggeber seine Stellung missbraucht, um eine Ware oder Leistung unter Marktpreis einzukaufen, oder wenn die Kostenobergrenze bei Beschaffungen, auf die der Auftraggeber nicht verzichten kann, so niedrig angesetzt ist, dass ein Großteil der potentiellen Leistungserbringer als Bieter ausscheidet [….]

Verwandte Beiträge

Zum Autor

Thomas Ferber (Diplom-Mathematiker) war viele Jahre Key-Account-Manager für den Geschäftsbereich „Forschung und Lehre“ bei Sun Microsystems mit der Sonderaufgabe Vergaberecht. Zur Zeit studiert er parallel zu seinen sonstigen Aktivitäten Wirtschaftsrecht an der Universität des Saarlandes. Zudem ist Hr. Ferber Autor verschiedener Bücher, wie z.B. „Bewertungskriterien und -matrizen im Vergabeverfahren“, „Fristen im Vergabeverfahren“, „Bieterstrategien im Vergaberecht“ und „Schwellenwerte und Schätzung des Auftragswertes“. Mit der Buch- und Seminarreihe Praxisratgeber Vergaberecht vermittelt er die komplexen Sachverhalte des Vergaberechts anschaulich und praxisorientiert und versteht es, die betrachteten Aspekte des Vergaberechts aus dem Paragrafen-Dschungel zu befreien. Weitere Informationen und Seminartermine von Hr. Ferber finden Sie unter diesem Link.

Sehr geehrter Herr Ferber,

ich schätze es sehr, dass Sie Ihre wichtigen Thesen (zur Gestaltung von Leistungsverzeichnissen und zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit) so veröffentlicht haben, denen ich zustimme. Sie schreiben umfassend. Für mich sind grafische Darstellungen (insbesondere mit den Isobathmen im Koordinatensystem) unverzichtbar.

Ein paar Anmerkungen zu Ihrem Beitrag zu Ihrer Kenntnis:

– Eine Definition von Wirtschaftlichkeit wäre hilfreich – wobei die Sparsamkeit auch beachtenswert ist (vgl. IT-WiBe).

– Neben der Gesamtkostenbetrachtung kann eine Gesamtnutzenbetrachtung zur präziseren Bewertung führen.

– „Qualität“ sollte m.E. nur im Sinne der DIN-Definition verwendet werden.

– „Gewichtung von Preis“ finde ich einen unglücklichen Terminus.

– Bzgl. Leistung sprechen Sie nur von Verfahren mit Leistungspunkten – Sie erwähnen weder eine Nutzenbetrachtung, noch die alternativen Ansätze in der EU-Richtlinie.

– Eine wichtige weitere Klassifizierung ist die Herkunft der Parameter der Formel: konstant oder aus den verbleibenden Angeboten.

– „Noten“ finde ich einen unglücklichen Terminus.

– Irgendein “ Mehr an Leistung“ zu honorieren, kann der Maßgabe der klaren definiten Anforderungsdefinition widersprechen.

– Die „Punkteskala“ hat nicht einen „sehr großen Einfluss“, sondern den allergrößten Einfluss auf den Zuschlag (nach dem Leistungskatalog), d.h. auf die Wirtschaftlichkeit. Granularität und Skalierung sind dafür relevante Eigenschaften.

– Nicht „minimale Leistungspunktzahl“ sondern klare Muss-Anforderungen sind m.E. erforderlich.

– Was ist schlecht an „Ein leistungsschwaches aber sehr billiges Angebot kann am Ende das beste Leistungs-Preis-Verhältnis aufweisen.“?

Und eine These meinerseits: Damit die UfAB-Richtwertmethode die Wirtschaftlichkeit (im strengen Sinne, d.h. Ertrag/Aufwand der Annahme eines Angebots) abbildet, muss die Dimension der Leistungspunktzahl (d.h. Punkteskala) streng proportional zum Ertrag der Annahme des Angebots sein. Diese Proportionalität ist auch bei anderen Methoden erforderlich.

Sie bewerten ja nicht die verschiedenen Formelansätze der Szene inkl. UfAB. Ich favorisiere neben einer Kosten/Nutzen-Betrachtung meine

– Gleichwert-Methode (siehe DVNW), d.h. auch die UfAB-Referenzwert-Methode und

– Abstand-Methode (siehe DVNW) und

– Verfahrenswirtschaftlichkeitsformeln (siehe Anlage).

Hier lässt sich die Wirtschaftlichkeit gut definieren und in der Formel umsetzen. In den beiden ersten Fällen ist die geeignete Punkteskala-Skalierung essentiell.

Schöner Gruß aus München

J.Rechner

IT Projekt Management

Jörg Rechner

Krayweg 7

80999 München

0172 863 72 27

joerg.rechner@t-online.de

ANHANG: Zuschlagsformeln nach der Verfahrenswirtschaftlichkeit

Zuschlagsformeln dienen der Bewertung von Angeboten und damit dazu, bei einer Vergabe Angebote vergleichen zu können. Bei der hier skizzierten Formel wird ein Wirtschaftlichkeitsmaßstab (Ertrag geteilt durch Aufwand) angewendet.

Als Vergabebeispiel soll dienen, dass die Infrastruktur für ein Verfahren in einer Behörde vergeben (Lieferung, Bereitstellung und Wartung) wird. Mittels der Formel wird die Wirtschaftlichkeit des gesamten Verfahrens (über eine bestimmte Laufzeit) betrachtet (d.h. nicht die Wirtschaftlichkeit einer Vergabe).

Als Sockelbeträge fließen ein:

– in den Ertrag der Betrag, der durch jedes Angebot anfällt, das die Muss-Kriterien erfüllt – durch das (d.h. minimale) Leisten des Verfahrens durch die Behörde (die Wertschöpfung) (genannt Es)

– in den Aufwand: die Summe von einmaligem Projektaufwand und den angebotsunabhängigen Betriebs- und Nutzungsaufwänden über die Laufzeit (As)

Und angebotsspezifisch fließen ein:

– in den Aufwand additiv: Kosten durch Beauftragung – abgeleitet von den Preisen im Angebot (Ak)

– in den Aufwand subtraktiv: Einsparungen bei Betrieb und Nutzung u.ä. über die Laufzeit bei Beauftragung (durch die Eigenschaften der angebotenen Leistung) gegenüber der minimalen Muss-Leistung – abgeleitet von den Leistungen im Angebot (Ae)

Damit sind die beiden Größen für die Quotienten-Formel festgelegt, die die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens abbildet.

Anmerkungen zur Variation:

– Statt subtraktiv Einsparungen bzgl. minimaler Leistung zu verwenden, können additiv Zusatzaufwände bzgl. maximaler Leistung verwendet werden, wenn als Sockelbetrag die maximale Leistung verwendet wird.

– Da der Ertrag konstant für alle Angebote einer Vergabe ist, ergibt die Berechnung der Differenz die selbe Angebotereihenfolge wie die Berechnung des Quotienten. Deshalb kann der Ertrag-Sockel Es ignoriert werden, und der Aufwand-Sockel As ebenso. Folglich sind also lediglich die Teile des Aufwands zu beachten, die angebotspezifisch sind. D.h. es geht letztlich um die Differenz von Ak und Ae.